-

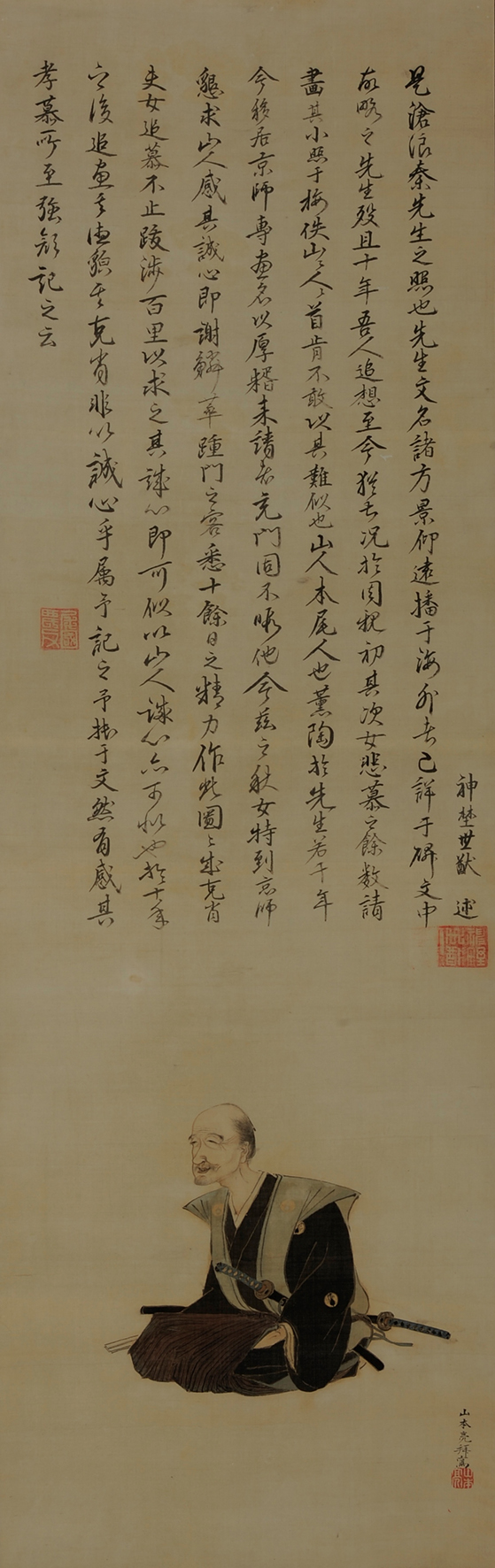

山本梅逸筆 秦鼎像

山本梅逸筆 秦鼎像

秦鼎全図

名古屋出身の南画家、山本梅逸(やまもと ばいいつ・1783~1856)は花鳥図の達人として知られている。花鳥図以外にも山水図や中国故事を描いた道釈画も多く、また身の回りの生活風景を漫画風に描いた風俗図も残している。そのなかで、ほとんど描かれないテーマが自分の知人を描いた肖像画である。この絵はそのきわめて希な作例で、梅逸が親しく交遊した同郷の儒学者、秦鼎(はたかなえ・1761~1831)を描いた肖像画である。

山本梅逸について

山本梅逸は名古屋城下天道町(中区大須)に生まれた。幼名は卯年吉。父は尾張藩の組同心だったとも、藩士の用人だったとも伝えられるが、彫刻工として生計を立てていた。幼少から画才を認められていた卯年吉は、12歳の時に父が没すると、中国書画のコレクターであった富豪、神谷天遊宅に寄宿し天遊に理論面の指導を受けつつ、そのコレクションを手本として修行をつんでいった。30歳頃までに名古屋では知られた画家となり、京都・江戸を往来して各地の文化人と交友を結んだ。50歳前後に本拠地を京都に移して大人気の南画家となるが、晩年は名古屋で暮らした。笛や煎茶道にも造詣が深かったという。

秦鼎とは

この絵の画面下部には、少し背の曲がった老武士が裃姿で正座した様子が、斜め向きに描かれている。

像主の秦鼎は、美濃出身で尾張藩に仕えた儒者である。刈谷藩の儒者、秦峨眉の子で、細井平洲に学んだ。30歳で尾張藩に出仕し、まもなく藩校である明倫堂の教授並に出世するが、数年後に降格させられてしまい、隠居するまでの30年余そのまま返り咲くことはなかった。いわば出世コースから外れた学術官僚なのだが、文化・文政期の尾張の文化人のリーダー的存在として慕われ、梅逸にとっては漢文学の師でもあった。

梅逸、鼎先生を描く

画面上部には長文の賛がある。賛者の神野世猷(じんのせゆう・1772~1853)は、尾張藩では勘定奉行などを務めた経済官僚だが、漢詩の注釈書なども著した学者でもある。秦鼎とは細井平洲門下の同窓で終生の学友であった。賛には鼎の人物評とともに、この肖像画が描かれた経緯が記されており、鼎のみならず梅逸の人物像を把握するうえでも示唆に富む内容である。

賛によれば、秦鼎が亡くなって十年たった天保12年頃、鼎の次女が梅逸に肖像画を依頼した。梅逸ははじめ「似せるのが難しい」と断ったが、娘はついに京都にまで足を運んで頼み込み、その熱意に負けて描いたものだという。つまり、梅逸は肖像画に苦手意識を持っていたことがわかる。

秦鼎部分図

では、描かれた肖像を見てみよう。一見して感じるのは頭部と胴体のアンバランスさである。下半身に比べて頭部から肩周りがやや大きめに描かれており、ぐいと突き出した首から上が強調されるプロポーションになっている。また胴部の表現は簡略化された線と彩色で定型的に表現されるのに対して、頭部は輪郭線を極細く慎重に運筆して造形している。

細い垂れ目と深く刻まれた目尻のしわ、大きな鼻、しゃくれた顎と歯を見せた受け口、まばらな髪と小さな髷、などなど故人の容貌を細密に描写しながらも、正確を期すと言うよりは、わざと特徴を強調したかのようである。現代人の感覚で言えば、肖像画というより似顔絵に近い印象を受ける。遺影として求められる謹直さや迫真性と、梅逸の思い出の中のカナエ先生のイメージとの間でバランスをとるのに苦労していることが見て取れて、こういったところが苦手意識の原因なのであろう。

梅逸と名古屋文化サロン

さて、賛文中で世猷は、「京都に移住してからは、人気画家として高い画料をほしいままにしている。依頼者が門に充ちて全く暇がない。」とその成功ぶりをからかっている。その梅逸が、いざ肖像画を描くと決心すると、「魚の鱗のようにびっしりと並ぶ絵の依頼者たちに断りを入れ、十数日間この絵に集中した」という。師恩に報じようとする梅逸の誠意を感じるエピソードである。

秦鼎は名古屋最高学府である明倫堂の学者であり、貧困層出身の一介の町絵師である梅逸の師として本来は望み得ぬ存在であった。二人には一緒に瀬戸で作陶して遊んだり、鼎のちょっとした失敗に梅逸が茶々を入れたりといった逸話も伝わっており、年の離れた友人としても交遊があった事が分かる。名古屋という小さい町においては、身分を超えた文化人サークルの密接な交流があったのである。

この肖像画は小品ではあるが、山本梅逸と彼を育んだ尾張名古屋の文化を知る上で多くの情報を内包する作品である。

天保12年(1841)頃 絹本著色 縦107.9cm、横34.3cm

(山田伸彦)

※本資料は常設展示しておりません。あしからずご了承ください。