-

大根貝塚の石匙

大根貝塚の石匙(おおねかいづかのいしさじ)

大根貝塚

大根貝塚は、名古屋市緑区にある縄文時代前期を中心とする小さな貝塚です。名古屋市東部を流れる天白川の左岸にせまる丘陵の端にあたります。現在、貝塚のあった場所は、住宅地となって貝塚は残っていません。貝塚は東西およそ10m、南北およそ5mの広さで、つもった貝の厚さはいちばん厚いところでおよそ25cmです。昭和30年代に発見されて調査が行われ、およそ300点の土器片と2点の石匙などが見つかっています。

石匙

石匙は縄文時代を代表する石器の一つです。石器の1か所につまみのように出っ張りを作っていることが、石匙のもっとも大きな特徴です。匙という名前から食べものをすくうスプーンのように使った道具と思ってしまうかもしれないけれど、そうではありません。

それでは、なぜ、このような名前がつけられたのでしょうか?

石匙のことを書いたもっとも古い書物は、江戸時代中ごろの木内石亭【きうちせきてい】(1725~1808)という人が書いた『雲根志』【うんこんし】(1773~1801刊)です。木内石亭は「石の長者」といわれるほど、珍しい石や変わった石を集めた人で、先史時代の石器も集めていました。そこでは石匙を「天狗の飯匕」【てんぐのめしがい】といい、「天狗の飯匕というものは矢じりの仲間で、かたちも矢じりに似ている。美濃(現在の岐阜県南部)では天狗の飯匕と呼ばれ、出羽(現在の秋田県と山形県)や越後(現在の新潟県)、飛騨(現在の岐阜県北部)でもそう言っている。佐渡、能登では狐の飯匕と呼ぶという」と記しています。かたちから天狗やキツネ―つまり人ではないものが使うスプーンだと想像されていたようです。

明治時代以降も「天狗の飯匙」などと言われていましたが、だんだん「石匙」と呼ばれるようになりました。「匙」と同じ意味を持つ「匕」という字を用いて「石匕」と表されたり、使いかたから「石小刀」【せきしょうとう】、「皮剥」などの語も使われたりしましたが、現在では「石匙」が多く使われています。

石匙は縄文時代早期後半からよく見られるようになり、日本列島全体に分布しています。東北日本に多く、関東・中部より西ではやや少ないようです。前期中ごろには近畿・北陸・東海にていねいな作りのものをよく見ることができます。

大根貝塚の石匙

大根貝塚からは、チャートで作られた片方の端が切り取られた木の葉形の身につまみの付いたものとサヌカイトで作られた扁平な三角形の身につまみの付いたものとの2点があります。2点ともつまみの軸が刃の方向に対して直交する横型の石匙で、裏には素材となった石片(剥片)を原石(石核)から打ち剥がした面(主剥離面)が残されています。つまみは表裏両面から押し剥がして作られています。刃は裏面から表面に向かって押し剥がして作られています。2点の石匙は、原料となった石の種類が異なり、刃のかたちも違いますが、だいたい同じ手順で作られていることがわかります。【写真1と2】

写真1 チャートの石匙:表と裏の写真。左側が表。

写真2 サヌカイトの石匙:表と裏の写真。左側が表。

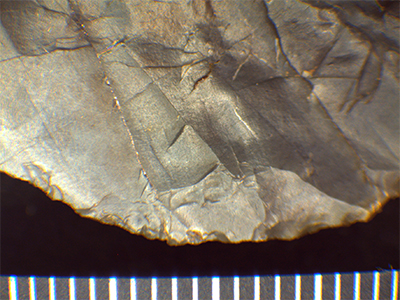

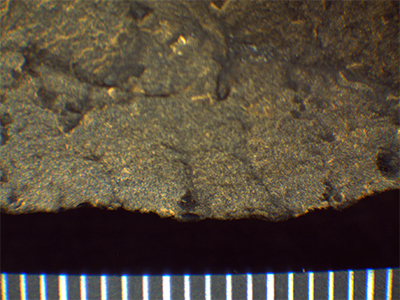

チャートの石匙の刃を細かく見てみましょう。表裏両面の刃の端に1~3mm程度の不規則な刃こぼれがあります。これらは使用時にできた欠けです。石匙の刃を加工する対象物に接して前後に動かすことによってできたたものと考えられます。サヌカイトでできた石匙では、表面が風化していて観察しづらいのですが、同じような刃こぼれがあります。【写真3と4】

写真3 チャートの石匙:刃の部分の拡大。

0.5mmくらいから2mmくらいまでの刃こぼれが見える。目盛りは1mm。

写真4 サヌカイトの石匙:刃の部分の拡大。

1mm以下の刃こぼれが見える。目盛りは1mm。

ただし、石匙の使いかたは一つだけではなかったようです。つくった複製の石器を使ってできた痕跡と出土資料に残されている痕跡とを高倍率の顕微鏡によって観察、比較した研究があります。それによると、前方に動かす「削る」、後方に動かす「掻き取る」のほか、刃の方向と平行に動かす「切る」、とがった部分を回転させて「孔をあける」などの多くの用途に使われていたようです。作業の対象物もイネ科の植物・木・骨や角・肉や皮など多くの種類にわたるといいます。つまみの部分にひも状のものが巻かれたものも見つかっていて、身につけて持ち運んでいたと考えられています。

いろいろな使いかた、持ち運びの便利さなど、縄文人にとっての石匙は、現代のカッターナイフのようなものだったようです。

(川合剛)