-

群鴉図襖

群鴉図襖(ぐんあずふすま)

奥村石蘭画

紙本墨画金砂子引 八面

明治11年(1878)

各縦177.0㎝、各横89.7㎝

奥村石蘭 群鴉図襖 名古屋市博物館蔵

はじめに

雄大に飛翔する25羽の鴉(からす)を、襖八面にわたって墨で描き、金砂子を散らして霞を表す。画面右端には次のように記される。

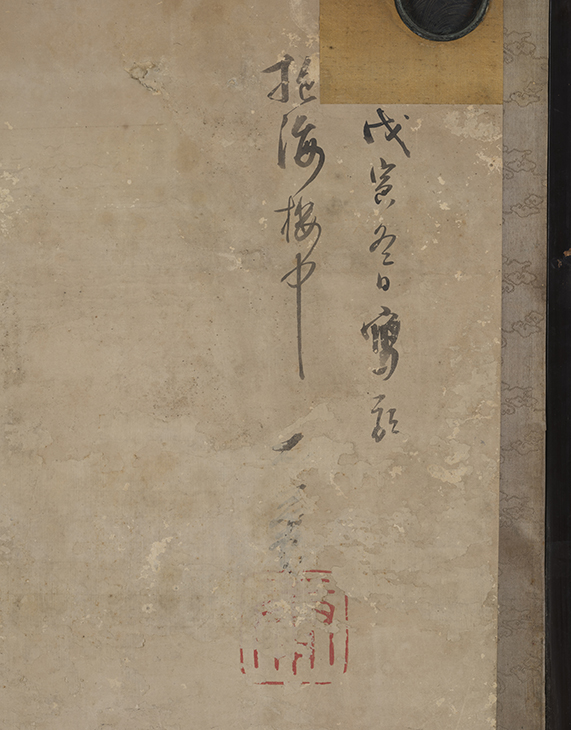

「戊寅冬日寫於 抱海楼中」「石蘭」朱文方印「庸」

落款部分

どこにあったのか

「抱海楼(ほうかいろう)」とは、宮の渡しに面した熱田神戸町(ごうどちょう)の旅籠屋、伊勢久(以下、抱海楼)のことである。明治4年(1871)刊行『新聞附録 名越各業独案内』には「同所(熱田神戸町) 諸国御定宿 伊勢屋久右ヱ門」「同所(熱田神戸町) 抱海樓 伊勢屋久右ヱ門」との記載がある。

建物自体は昭和59年(1984)に名古屋市有形文化財に指定され、丹羽家住宅として今もなお現地に残る。本作は同宅に保管されていたものである。

丹羽家住宅 令和4年(2022)2月撮影

だれがいつ描いたのか

上記の落款は、幕末から明治にかけて名古屋で活動した画家、奥村石蘭(おくむらせきらん)による。石蘭は天保5年(1834)4月25日、名古屋に生まれた。名は庸、字は可均、通称は源吾、大助。号として他に知芳園、楓斎、庸堂主人がある。当地の野村玉渓(のむらぎょっけい)、京の横山清暉(よこやませいき)に学んだ四条派の画家で、明治28年(1895)2月7日に没している。つまり本作は、「戊寅冬日」すなわち明治11年(1878)の冬に、奥村石蘭が抱海楼のために描いた襖絵であることが判明する。

石蘭は、まず薄墨で鴉の体躯を下塗りした上に、墨を塗り重ねることで翼や尾羽根を表現する。近景の個体には濃墨を遠景の個体には薄墨を施すといったように、それぞれに濃淡をつけて画面に変化を与えるとともに、群れのなかでの空間の広がりを表す。

水損にでもあったらしく全体にかなり傷んでいるが、石蘭による大画面の作例、それも年記作として評価ができる。なお、うち四面の裏には江戸の画家、岡田閑林(おかだかんりん、1775~1849)による鵞鳥図(がちょうず)が押絵風に貼られているが、本来は別物であり後に貼り合わされたと考えられる。

岡田閑林 鵞鳥図襖

熱田と鴉

飛翔する鴉というのは、特段珍しい画題ではない。が、抱海楼にあったとなると俄然意味を帯びてくる。

かつて抱海楼のすぐ東側―現在の熱田区内田町辺り-に、海にせり出す形で東浜御殿(ひがしはまごてん)が威容をそびやかしていた。元和4年(1618)頃、尾張藩による接待所として建造され、御茶屋御殿とも称された館である。

さて、東花元成(とうがのもとなり)『名護屋見物 四編の綴足』前編上(文化12年〔1815〕刊行)には「御茶屋烏 表を通る はや帰りの客」との一節が載る。神戸町や伝馬町が遊興地であったこと、そして「明烏(あけがらす)」の語があるように、鴉の鳴き声が夜明けを告げ恋人たちを引き離す象徴になっていることを念頭に置くと、表通りを行き交う朝帰りの遊客の話し声と鴉の鳴き声を重ねつつ、そのざわめきを夢うつつのなか耳にする情景が浮かんでくる。

ところで鴉は秋から冬の夕暮れに、群れとなってねぐらに帰る習性がある。実際のところ、東浜御殿の敷地内には鴉のねぐらがあったという。

嘉永3年(1850)刊の小田切春江(おだぎりしゅんこう)『名区小景』三編上では、「御茶屋群鴉 俗に御浜御殿ともいふ」と題し、東浜御殿周辺と鴉を詠み込んだ詩歌を掲載し、城郭のような石垣を擁する御殿と船の上空を、無数の鴉が飛び交う挿絵を加える。さらに同書改刻版では「宮宿の海浜にあり。此所の松林に群鴉(からす)、ねぐらをあらそひ、明を告(つぐ)る声かまびすしく、旅人の夢もやぶりつべし。」との解説が入る。

「御茶屋」『名区小景』三編上より 名古屋市博物館蔵

これにより、文学の世界でも現実においても東浜御殿界隈に鴉のイメージが定着していたことが明らかとなる。明治11年ともなると、すでに御殿自体は解体されていた可能性が高いが(注2)、石蘭はこの土地の文脈を踏まえて画題を選択しているのだ。

その上で襖全体の画面構成に目を向けてみよう。

本作はすでに建物から外されて久しくどの座敷にあったのは判然としないが、八面であることを考え合わせると、抱海楼の二階、海岸側を望む部屋(南西に面する)のうち上段の間に嵌められていた可能性が高い(注3)。かつてを再現するように、つまり四面ずつが真北に直角の隅を作るよう室内に配置したとき、横並びで八面に対したときよりも格段に画家の意図が理解される。

丹羽家住宅にて

右端の中央辺りから飛び出した鴉の群れは上下に分かれつつ、室の一隅で上昇し、そして緩やかに左端中央に向かって下降する。床の間を背にして座すと、まるで鴉の一群が室内をぐるりと廻り、そのまま窓の外へと向かっていくようだ。そしてその先には、かつて東浜御殿があった光景が広がっている。

室内の設えである襖絵は、基本的にその場で鑑賞することを画家は想定しているが、とりわけ本作においては画題選択と画面構成の両面からみて、場所の固有性が濃厚だといえるだろう。

制作当初の空間から切り離されて伝来する資料が圧倒的に多いなか、本作については丹羽家住宅という情報が幸いにして現存するために画家の意図に迫ることができた。自明のことではあるが、あらためて作品と空間の切っても切れぬ関係性を思い知らされるのであった。

(津田卓子)

※本資料は常設展示しておりません。あしからずご了承ください。

注1 東浜御殿のゆくたてについては、原史彦「熱田東浜御殿・西浜御殿の成立と終焉及び構造の分析」『徳川林政史研究所紀要』55号(『金鯱叢書』47輯所収)に詳しい。

注2 明治6年(1873)、東浜御殿敷地は内田某に払い下げられ、まもなく開発されて内田町となっている。

注3 襖上部の椽(ふち)には「上段次 西立付」「上段 南立合」といった墨書が残る。